Mudarme a Finlandia y obtener la nacionalidad finlandesa fueron para mí decisiones que tomé libremente, eligiendo mi propio camino. Sin embargo, cuando notifiqué a mi país de origen, este no se lo tomó demasiado bien. España me dio un ultimátum: firmar una declaración de lealtad a la patria o perder mi nacionalidad.

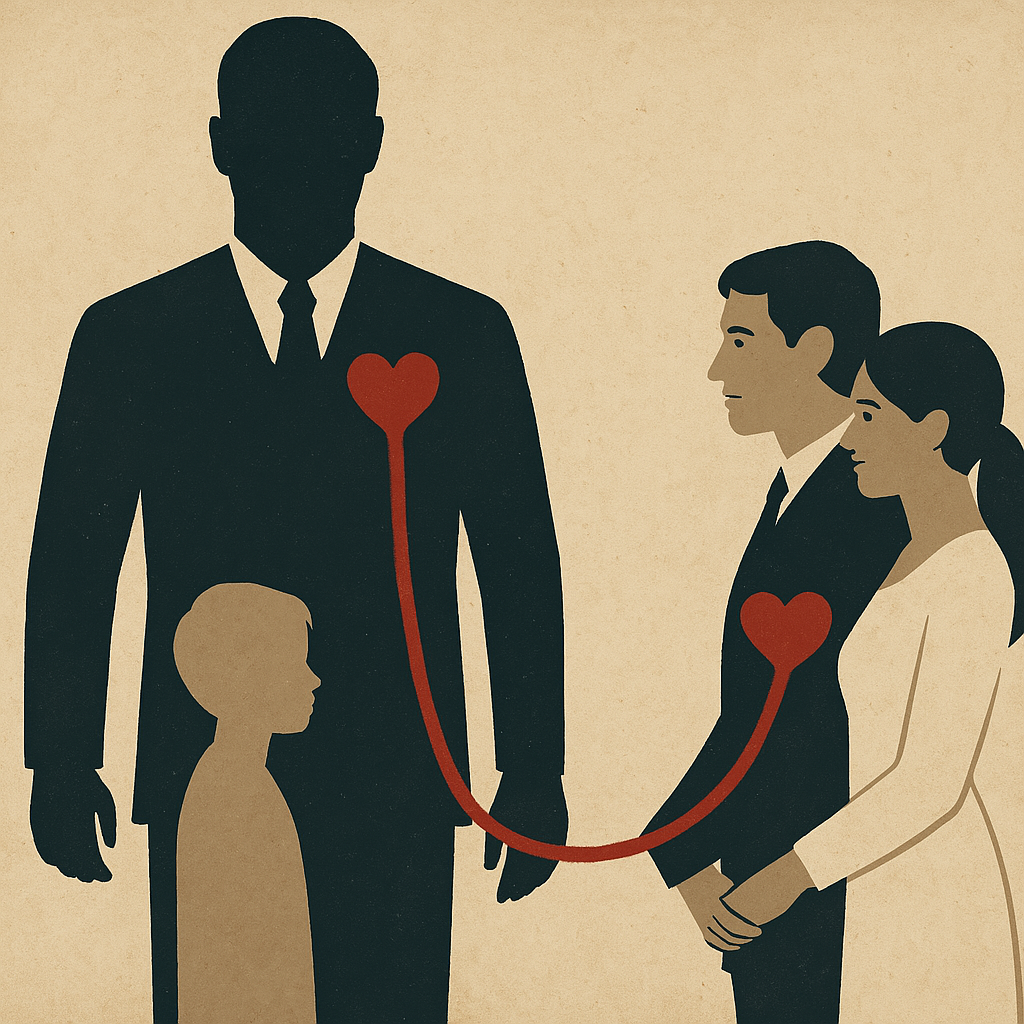

Así es: según la ley española (artículo 24.1 del Código Civil), los ciudadanos que adquieran una nacionalidad extranjera como la finlandesa deben declarar, en un plazo de tres años, su intención de conservar la nacionalidad española, o la perderán. Esta amenaza se asemeja a la reacción de una pareja ofendida. Implica que España no trata mi decisión como la de un adulto libre y responsable que firma contratos sociales —como establece el espíritu liberal en que se basa su Constitución—, sino como la traición de un hombre casado que abandona a su mujer, o la de un hijo que abandona a sus padres. Esto revela algo interesante acerca de nuestras instituciones.

Como puede leerse en el mismo artículo del Código Civil, España tolera la doble ciudadanía con los países de América Latina. Esto es debido a lazos históricos que se remontan a la conquista y la colonización; en definitiva, una familia ampliada mediante la espada y el bautizo. España también tolera la doble ciudadanía con Portugal, aunque en este caso por motivos de vecindad y afinidad cultural y religiosa. Pero que yo adquiriera la nacionalidad finlandesa le pareció a España como casarme fuera de la familia. Finlandia pertenece a la Unión Europea, una unión entre democracias liberales inspirada por los ideales de la Revolución Francesa. La reacción de España, sin embargo, parece más propia de la mentalidad del Antiguo Régimen: se aferra a un sentido de lealtad dinástica, en lugar de abrazar la libertad contractual de la ciudadanía moderna.

Para mayor ironía, España reclama automáticamente como española a mi hija —una niña nacida en Finlandia y de madre finlandesa— mientras amenaza con repudiarme a mí, que soy quien da a la niña su “sangre española”. Esto revela la profundidad de esta lógica de parentesco: ser hijo o ciudadano es fundamentalmente un contrato impuesto por naturaleza —una triple contradicción en los términos.

Orígenes históricos del Estado‑familia

El individualismo actual es algo impensable desde un punto de vista histórico. El individuo no existe como tal, sino como súbdito de dioses y gobernantes, y como hijo de un clan o familia. La Ilustración comenzó a cuestionar estas autoridades heredadas, desmantelando la realeza divina y la dominación de la Iglesia. Pero incluso los pensadores ilustrados, aunque imaginaron al ciudadano como un adulto capaz de firmar contratos existenciales, no pudieron desprenderse de esta vieja herencia. El Estado que propusieron Rousseau y otros seguía siendo una especie de hogar ampliado.

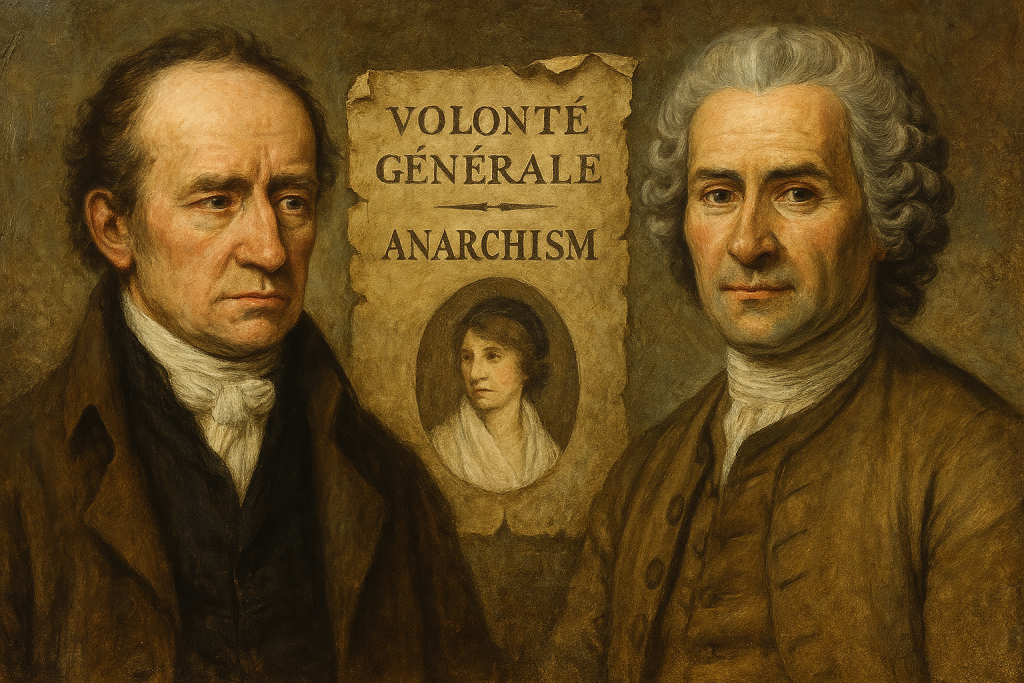

La filosofía de Rousseau está cargada de esta tensión psicológica entre la familia y el individuo. Por un lado, Rousseau imaginaba una especie de anarquía natural como el verdadero estado del hombre: veía a los primeros humanos como seres solitarios, autosuficientes, libres de las obligaciones familiares que posteriormente los alienarían. Pero al mismo tiempo, propuso una solución que era, paradójicamente, un regreso a la misma estructura que parecía criticar. Su concepto de la “voluntad general” no era una comunidad de individuos que se asocian libremente, sino un colectivo moral: una familia reinventada. Rousseau pidió a las personas que renunciaran a su libertad individual y se disolvieran en la voluntad del colectivo, prometiendo que al hacerlo recuperarían su verdadera libertad.

Esta tensión comenzó a resolverse cuando, en 1793, William Godwin —escribiendo a raíz de la Revolución Francesa— articuló la primera expresión formal del anarquismo. Godwin planteó la pregunta obvia: si realmente somos adultos, ¿por qué seguimos buscando la autoridad parental de Papá Estado? ¿Por qué permanecemos casados con alguien a quien nunca elegimos? Extendió la crítica del Estado a la crítica del matrimonio y el parentesco, reconociendo que estas instituciones imponen una lealtad arbitraria y visceral, aunque incluyan obligaciones contractuales.

En cierto modo, esto no era más que el último capítulo de una lucha más profunda y prolongada: el cuestionamiento gradual e implacable de la familia —desde la autoridad divina de la Iglesia desafiada por la Reforma, hasta la caída de los reyes y, finalmente, del propio gobierno.

La prueba de la experiencia

Hoy, para la mayoría, la vida parece transcurrir dentro de un marco legítimo y moderno de Estado‑nación. Se sienten parte de una existencia aparentemente racional que —en teoría— ha dejado atrás las arbitrariedades del pasado: la tiranía de los reyes, la imposición de la Iglesia o los lazos forzados del linaje familiar. Pero esta ilusión se desvanece en cuanto una persona —o un virus— pone a prueba el sistema.

Cuando decidí adquirir la nacionalidad finlandesa, lo hice como un adulto que busca su felicidad, aunque también con el deseo de romper estas cadenas históricas. Sin embargo, a ojos del Estado español —y en parte también de mis propios padres—, esto fue percibido como una traición: como si, al hacerme “hijo” de otra nación, me estuviera entregando también como “esposo” a otro hogar, desertando del vínculo exclusivo que mis antepasados pretendían mantener conmigo y mi descendencia.

El paralelismo con la crítica de Godwin al matrimonio es revelador. Él no rechazaba una exclusividad libremente pactada entre las partes, sino la falacia de que tal exclusividad tenga una base natural. En ambos casos, se exige lealtad absoluta y se condena la firma de otros contratos como una infidelidad casi imperdonable.

Y así, de forma casi irónica, mi acción se alinea con aquel ideal de libertad que Godwin y Wollstonecraft defendieron hace más de doscientos años. No es un rechazo de la cooperación ni del vínculo entre personas, sino una negativa a que tales vínculos sean dictados por un ideal hipócrita de parentesco. Mi elección de casarme y “naturalizarme” en Finlandia fue, en el fondo, una afirmación práctica de que los vínculos más verdaderos no provienen de la sangre ni de la coacción.